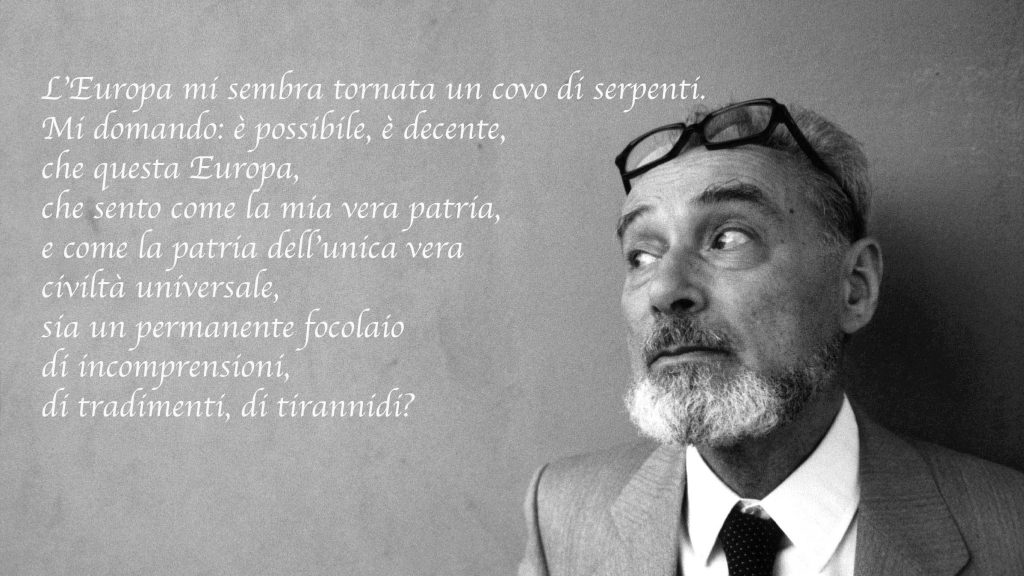

Il carteggio tra Primo Levi e Heinz Riedt rivela un’amicizia nata dalla traduzione di Se questo è un uomo, intrecciando memoria storica e riflessione sull’Europa ferita del Novecento. Un epistolario che illumina il complesso rapporto tra passato e identità culturale, in discussione alla Biblioteca Marciana il 12 febbraio.

I carteggi, gli epistolari, non certo da oggi costituiscono un genere letterario che più di qualsiasi altro accende la curiosità, l’interesse intellettuale, letterario, storico, biografico di semplici lettori, studiosi e critici, in particolare, va da sé, quando ci si trova al cospetto di due figure di un certo rilievo culturale, o comunque sia di una certa fama derivante dalle più svariate ragioni. Perché in fondo, per quanto in maniera sacrosanta, e da lungo tempo, si sia canonizzata la netta separazione tra processo creativo, e relative creazioni, e vicende biografiche di chi è protagonista di tale processo, non vi è dubbio che il dato biografico, derivante da testimonianze orali dirette o indirette, da pubblicazioni, da registrazioni audio o, ancora, da trascrizioni giornalistiche, è uno strumento talvolta prezioso ed insostituibile per entrare nelle pieghe più recondite ed inesplorate della mente e del vissuto di un dato individuo. Certo, trattasi di strumenti da maneggiare con sacrale cura, sempre accompagnati da un sano beneficio del dubbio, da un’urgenza perpetua nel ricercare riscontri a dei dettati espressioni spesso di memorie lontane e non di rado confuse, e però mezzi che, anche quando non scientificamente restituenti la cronaca effettiva dei vissuti, spesso permettono di aggiungere preziosi elementi di conoscenza di uno specifico percorso esistenziale, meglio illuminandolo, talvolta correggendone i profili ingessati da immagini mediaticamente, o famigliarmente, definite.

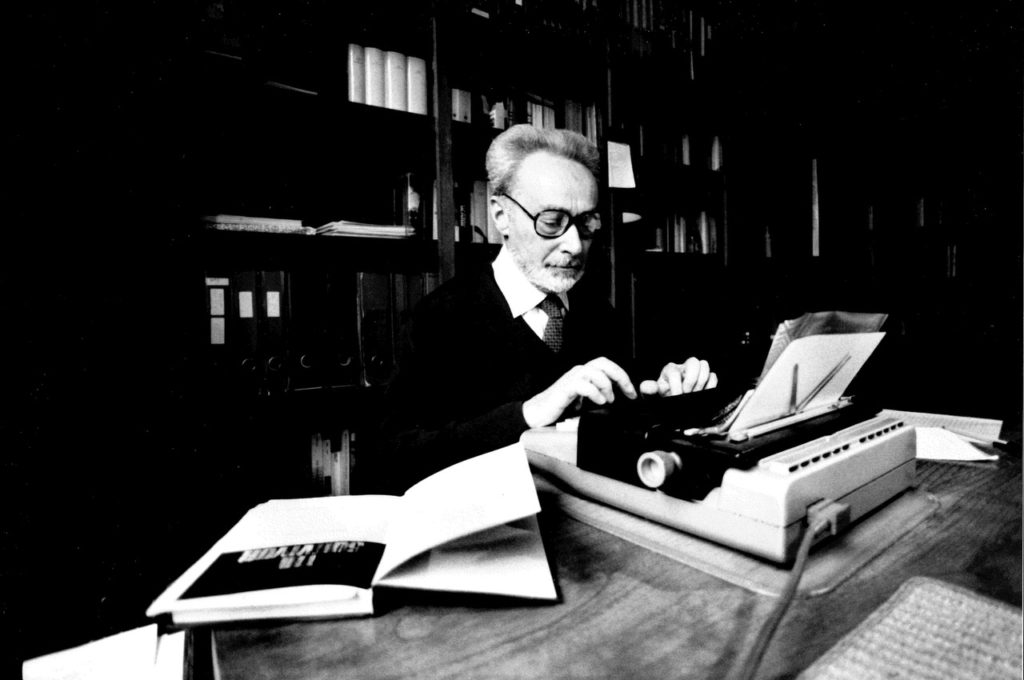

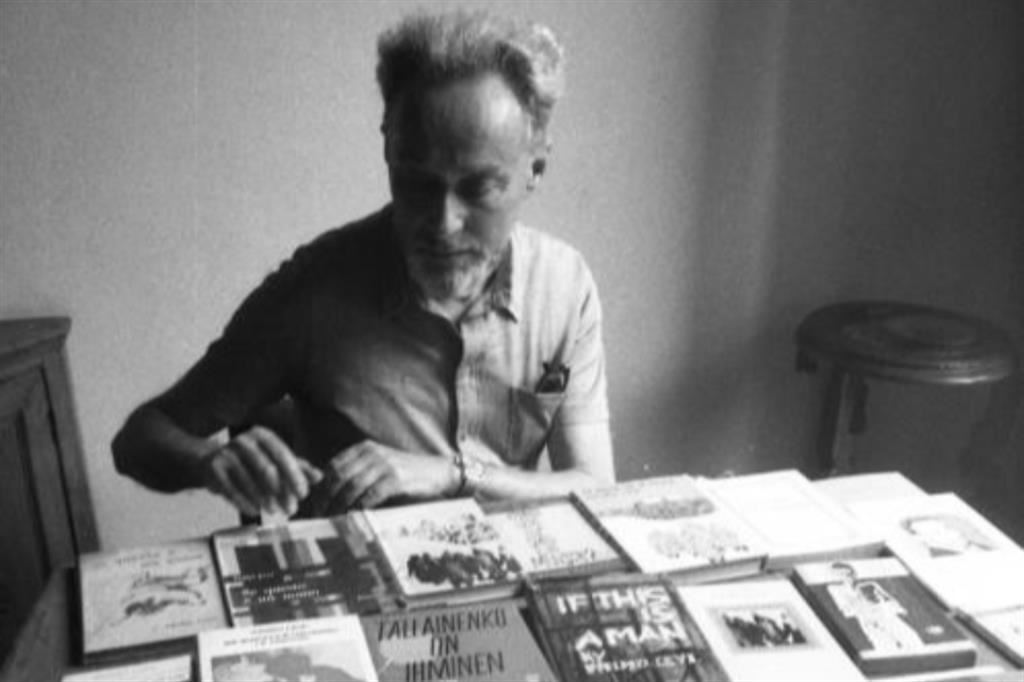

Ci sono carteggi e carteggi ad ogni modo, eccome. L’epistolario su cui qui brevemente ci soffermiamo in occasione della sua uscita in volume, Il carteggio con Heinz Riedt edito da Einaudi e curato da Martina Mengoni, e di cui si parlerà alla Biblioteca Marciana il prossimo 12 febbraio nel contesto della presentazione del progetto “Primo Levi, scrittore di lettere. Il progetto LeviNet” promosso da Anppia Venezia e Iveser, è quello a dir poco straordinario tra Primo Levi e il suo traduttore tedesco Riedt. Figura decisamente romanzesca quest’ultimo, sfuggente perché assai poco incline a lasciare traccia tangibile, scritta di sé e del proprio percorso decisamente atipico da tedesco nel pieno della più grande catastrofe moderna cui Primo Levi ha solcato, come ben sappiamo, i suoi abissi più fondi. Rimane giusto una fonte editorialmente fruibile per saperne qualcosa di più, Il mondo contro di Alberto Papuzzi, raccolta di trenta testimonianze di persone comuni e di protagonisti più o meno noti delle vicende storiche, tra questi Massimo Mila, accomunati per l’appunto dal tema del conflitto, non necessariamente bellico, dall’aver dovuto remare contro corrente nel mezzo di un fiume avverso. Levi stesso, fugacemente, parla di lui ne I sommersi e i salvati. Arruolato dalla Wehrmacht, mai neanche per un secondo nazista, ebbe l’ardire di inventarsi una malattia con la complicità di un medico partigiano per farsi così riformare. Frequenta l’Ateneo di Padova grazie a una borsa, studiando con Gentile e Bobbio e frequentando, tra gli altri, Concetto Marchesi mentre suo suocero si trovava ad Auschwitz, proprio insieme a Levi. Infine entra nella Resistenza italiana combattendo contro i suoi connazionali invasori. Fine intellettuale e grande conoscitore della nostra letteratura, diviene nel Dopoguerra traduttore per Fischer Verlag di Francoforte.

Il carteggio con Levi è un appassionante, lieve, profondo processo di lenta costruzione di un’amicizia attraverso un percorso di avvicinamento professionale circospetto, attento, in particolare da parte di Levi, il quale, con il suo approccio scientifico, è rigorosissimo nel valutare attentamente tutte le sfumature linguistiche dell’atto del tradurre, in particolare qui, per Se questo è un uomo, in una lingua che era quella dei suoi carnefici; lavoro quindi delicatissimo, su cui non permette scivolamento alcuno nella semplificazione o nell’approssimazione. Progressivamente, sono 132 le lettere tra i due in dieci lunghi anni dal 1959 al 1968, è davvero emozionante entrare in punta di piedi in questo lungo tragitto, dall’incedere lieve, lento quanto ineluttabile, che da relazione professionale si fa di missiva in missiva profonda, sentita amicizia, fatta di un comune sentire, di una comune visione del nostro divenire, del nostro esistere in un Continente tradito ed offeso come mai prima e ancora in costante, perenne bilico verso il precipizio. Sullo sfondo, naturalmente, l’abisso della Shoah, ma anche la grande Storia a loro contemporanea, con il momento apicale di quel gelido Muro a dividere Berlino, ancora Berlino, ancora Germania, che costringe Riedt a voltare per la seconda volta le spalle alla sua heimat, quella Berlino divenuta ora Est. Ma c’è molto, molto di più in questo imperdibile volume, in cui, se ci è consentito un rimando torinese a un largo album di famiglia a cui Primo Levi è appartenuto, emerge un corposo lessico famigliare che avvicina ulteriormente questi due veri uomini. Questi sì Uomini, senza se e senza ma.