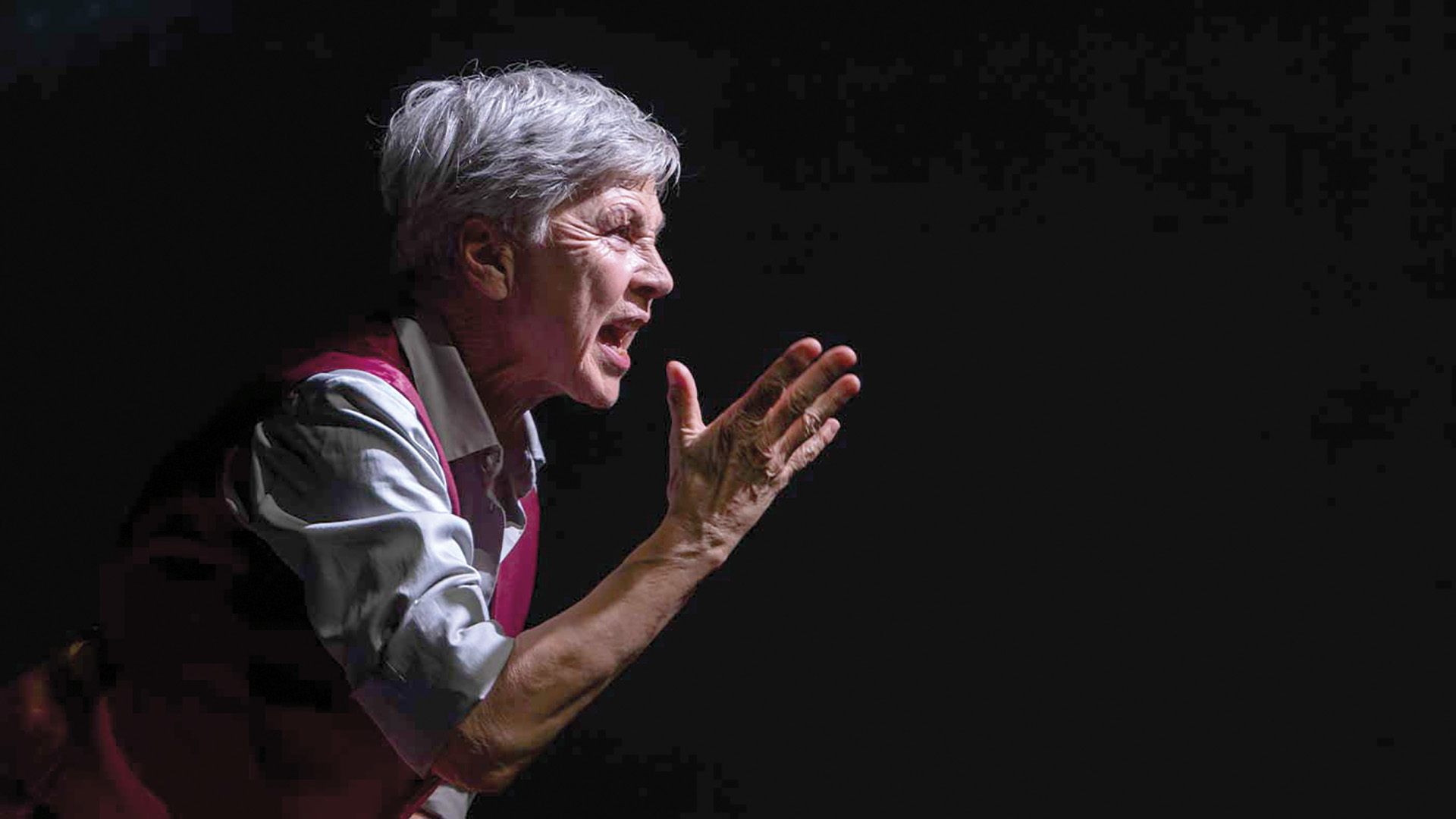

In occasione della pièce teatrale Matteotti. Anatomia di un Fascismo, al Teatro Goldoni il 4 aprile, incontriamo Ottavia Piccolo, voce e magistrale interprete di un nuovo capitolo di teatro civile di Stefano Massini, incentrato su una delle pagine più cupe della nostra Storia.

Tutte le cose che ha detto, i suoi discorsi, erano vere dichiarazioni di guerra nei confronti del fascismo, ma basate sui fatti, sui numeri.

Cento anni dall’omicidio fascista di Matteotti e sembra ieri, o meglio, oggi. Fino a poco meno di ieri sembrava un’affermazione, questa, catastrofista, solito lamento di qualche Cassandra che vede pericoli in ogni dove, in ogni angolo dell’universo-mondo. Oggi anche i più prudenti di ieri stanno, al cospetto di un’onda d’urto autoritaria e autocratica devastante in fase di accelerazione incontenibile, finalmente aprendo gli occhi. Inutile dire, allora, che una pièce teatrale come Matteotti. Anatomia di un Fascismo incentrata sull’infame delitto Matteotti, scritta da Stefano Massini, diretta da Sandra Mangini e magistralmente interpretata da Ottavia Piccolo, restituisca oggi non solo la necessità italiana di fare i conti con la propria Storia, mai davvero fatti degnamente fino in fondo, ma più estesamente l’urgenza di trasmettere una disposizione concretamente resistenziale, riformisticamente etica a chi qui, in tutta Europa, assiste sgomento a questo drammatico e tumultuoso ribaltamento valoriale in atto.

Per entrare nel vivo di questa pièce drammatica di un teatro civile che mai come oggi è linfa vitale per la coscienza collettiva, sotto feroce attacco e ferita da questo tsunami sovranista ora consolidatosi con l’osceno trumpismo al potere, abbiamo voluto incontrare colei che in scena dà voce e corpo a questo monologo, che monologo però solo non è come vedremo, che riporta in vita, con piena patente contemporanea, il pensiero, l’azione, l’afflato etico di uno degli uomini che forse più di ogni altro attraverso il suo sacrificio ha difeso la dignità civile di un Paese arresosi, servo, al buio totalitario.

Alla luce di questo processo di erosione democratica, di autentico attacco alla liberaldemocrazia, così faticosamente costruitasi e consolidatasi dopo la catastrofe nazifascista, in rapidissimo divenire, come di mese in mese sono cambiati, se sono cambiati, magari anche impercettibilmente, il tono, il timbro, la cifra drammaturgica e poetica del vostro lavoro?

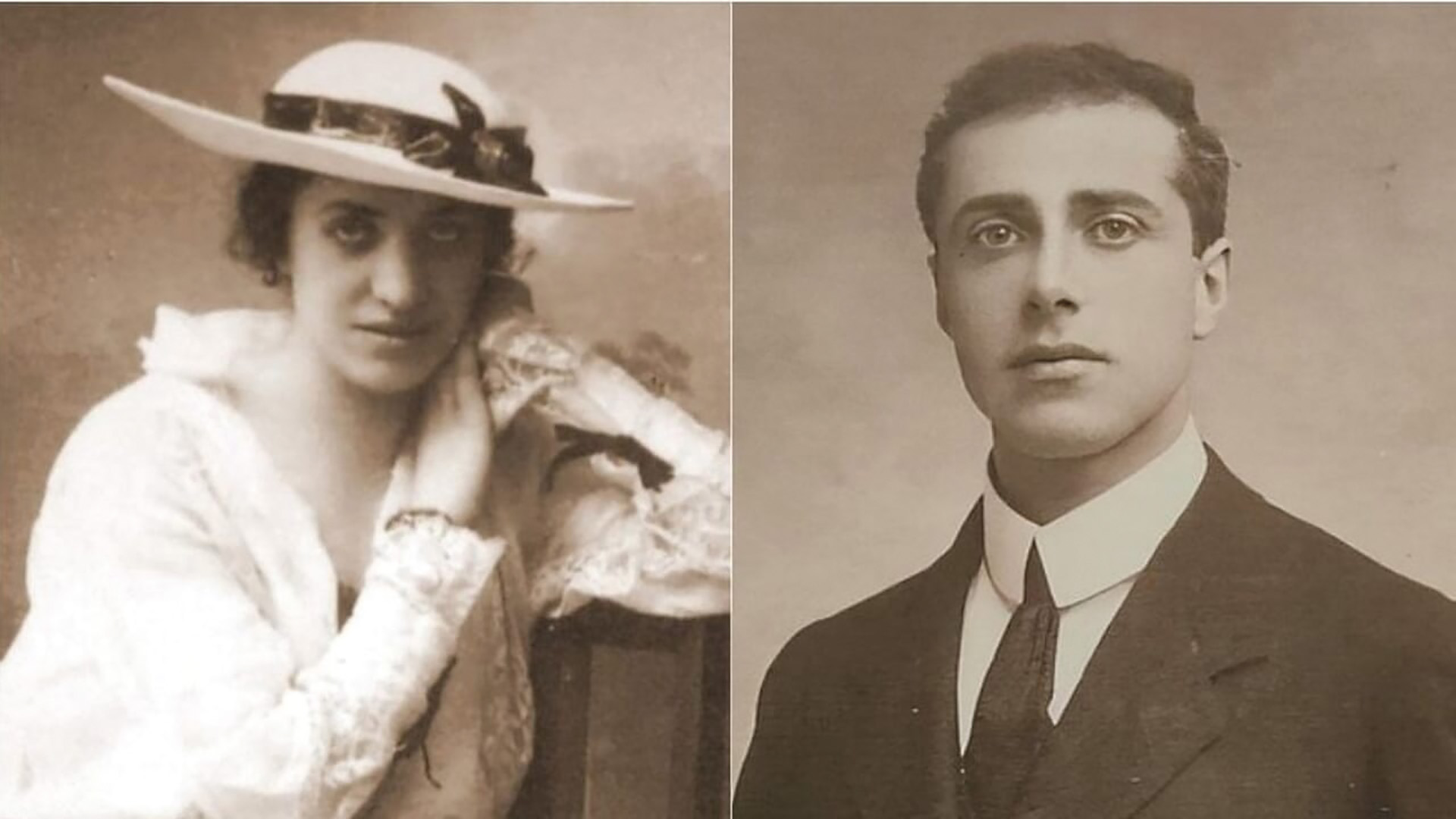

In verità non è cambiato nulla, anche perché portiamo in scena la pièce soltanto dallo scorso ottobre, quindi in questi mesi non ci sono verificate trasformazioni fondamentali, o meglio, si è verificata una brusca accelerazione di un processo già in atto, purtroppo, da molti anni. Abbiamo però notato che c’è un’attenzione maggiore da parte del pubblico, una lettura che li costringe a dire: «Ah, accidenti! Queste cose che sono successe ci riguardano ancora». Parliamo di persone che sono diventate loro malgrado dei personaggi, ma che in realtà rimangono persone in carne ed ossa, con le loro emozioni e con le loro vive idee. Parliamo di Matteotti e di sua moglie Velia e lo facciamo in modo un po’ diverso da come lo si è fatto l’anno scorso nel centenario del “martire antifascista”, nel corso del quale si è parlato quasi più della sua morte che della sua vita e del suo pensiero politico. Non stiamo scrivendo un libro di storia, né tantomeno girando un documentario; il teatro permette aperture, associazioni e modi differenti di vedere e studiare i personaggi. Per quanto mi riguarda personalmente, come parte attiva di questo lavoro, ora penso a Matteotti non più soltanto come ad un eroe, ma in primo luogo come a una persona preparatissima, studiosissima e capace, un amministratore attento che aveva a cuore soprattutto il benessere della gente che conosceva e rappresentava in Parlamento, quella del suo Polesine. Da deputato era noto, come si dice a Roma, per la sua “tigna”, per la sua attenzione alle cose tecniche, concrete, alle leggi. Al contempo era un intellettuale dai mille interessi, dotato di una cultura sterminata; parlava diverse lingue, frequentava concerti e teatri. Quando morì Eleonora Duse e ci furono i funerali ad Asolo, Matteotti volle in tutti i modi parteciparvi; era lì tra la folla ed esiste una foto che lo immortala.

Era insomma un uomo di amplissime vedute e vogliamo raccontare questo, anche senza poter entrare naturalmente nei dettagli dell’infinita teoria di interessi e di azioni che caratterizzava la sua attività politica e intellettuale. Lo spettacolo dura un’ora e dieci minuti, non si può certo raccontare compiutamente una vita del genere in un così contratto lasso di tempo, ma con cenni e piccole parentesi si possono aprire degli squarci su una figura che, se non per gli storici ed alcuni politici che hanno studiato a fondo il suo percorso, rimane ancora di fatto poco conosciuta. Anche se di libri su Matteotti ce ne sono moltissimi: ce ne sarebbe più di una biblioteca piena se si desidera studiarlo. Ho appena ricevuto in regalo dal professor Stefano Carretti, studioso del parlamentare socialista, le numerose lettere che si scrissero negli anni Matteotti e sua moglie. In dodici anni di matrimonio si sono scritti moltissimo, un po’ perché una volta ci si scriveva e non ci si telefonava, ma un po’ anche perché in realtà in quegli anni hanno trascorso pochissimo tempo insieme: lui era braccato e spesso non poteva tornare a casa, la sua famiglia era controllata, insomma, una vita davvero faticosa. Adesso mi sono messa a leggerle tutte queste lettere, malgrado lo spettacolo sia fatto e finito e non ci possiamo aggiungere più niente. Massini l’ha scritto infatti due anni fa, prima che io mi infilassi in questa storia e ci nuotassi dentro con grande amore.

Una voce monologante, una scena quasi nuda, con pochissimi elementi scenografici ideati da Federico Pian e con dei video, realizzati da Raffaella Rivi, astratti, senza specifiche connotazioni, quasi a non voler in alcun modo snaturare la potenza asciutta, stringente della parola. Parole accompagnate da un secondo elemento vero co-protagonista in scena, ossia la musica dei Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, partitura per voce e suoni che disegna una trama dialettica con la parola recitata in un impasto drammatico di rara tensione emozionale. Come si è trovata in questa idea essenziale, in questa messa in scena verrebbe da dire in sottrazione disegnata da Sandra Mangini?

È già il secondo spettacolo che realizzo con Sandra Mangini e fin dal principio ci siamo trovate d’accordo su tutto. Il gruppo è lo stesso con cui abbiamo portato in scena Cosa nostra spiegata ai bambini: ci siamo ritrovati io, Sandra, Raffaella Rivi, il maestro Enrico Fink, che ha scritto le musiche, e i musicisti in scena. La musica non è semplicemente un accompagnamento, ma una seconda protagonista.

I musicisti, che suonano dal vivo, diventano di volta in volta anche loro dei personaggi: una specie di “coro greco” che incarna i cittadini, la gente del Polesine, le camicie nere, che con le loro esibizioni proseguono il discorso. La musica, in effetti, è quanto mai qui la continuazione della parola. Io sono la voce di Matteotti, ma anche quella della narratrice e, in certi momenti, pure la voce di Velia Matteotti. Massini ha fatto, a mio avviso, una scelta davvero bella e soprattutto riuscita, sia da un punto di vista narrativo che scenico: nello spettacolo la stessa scena si dipana in cinque momenti, raccontando l’incontro tra Velia Titta Matteotti e Mussolini. Qualche giorno dopo il rapimento Velia si recò a Palazzo Venezia a parlare con il Duce. Questo incontro viene narrato in modo molto semplice: Massini fa pronunciare a Velia poche parole, stentoree e ancorate ai fatti, alla tragedia in atto, con un portamento dignitoso e fermo, nonostante i giornali avessero dipinto l’immagine di una donna disperata e in lacrime. Velia affermò di non aver pianto affatto, di aver chiesto che venisse fatto qualcosa e che, quando si fosse appresa la notizia della morte, avrebbe voluto che le fosse restituito il corpo del marito. Massini qui fa una cosa che si può fare solo a teatro o in un libro: si concede una licenza poetica, facendole esprimere direttamente a Mussolini alcune cose che, in realtà, Velia scriverà solo qualche tempo dopo. Convinta della morte del marito, Velia rivendica la restituzione del suo corpo e dichiara che non avrebbe permesso a nessun fascista, a nessuna camicia nera indipendentemente dalla carica o dal grado, di partecipare alle esequie, perché riteneva Mussolini e i suoi seguaci direttamente responsabili di quanto accaduto. Questo lei lo ha scritto, ma noi in teatro glielo facciamo dire a viva voce, rendendo il tutto molto più efficace.

Stefano Massini da anni è probabilmente il massimo interprete del teatro civile italiano. I suoi monologhi, sia in scena che televisivi, ti trascinano immancabilmente via portandoti con un ritmo affabulatorio incalzante e dirompente nel crudo nucleo vivo dei drammi del presente. Da anni collaborate insieme. Qual è l’elemento, il tratto della sua cifra artistica e valoriale che più l’ha intrigata nel tempo e che cosa in particolare di questo testo drammatico sul delitto Matteotti l’ha colpita? In fondo non è mai facile costruire qualcosa di nuovo e vivo su temi storici così percorsi e al contempo anche rimossi.

Conosco Stefano da vent’anni, anzi ventuno, ed ho notato che nei suoi testi, sia quelli che ho interpretato, che quelli che sono andata a vedere a teatro o quelli che ho letto – e li ho letti tutti, perché abbiamo un rapporto bellissimo e sono tra le prime persone a leggere i suoi testi –, può affrontare qualsiasi argomento. Facendolo, capisci però che in realtà sta sempre parlando di noi oggi. Questo accade sempre, sia che racconti Matteotti cento anni fa, sia che parli della Lehman Brothers, da centocinquant’anni fa al 2008, o sia ancora che ripercorra le lotte delle operaie che si ribellano in 7 minuti. I suoi testi sono sempre diversi, non si ripete, non ricalca mai la stessa formula. Prendiamo ad esempio Lehman Trilogy: da libro è diventato poi spettacolo, una grandissima ballata, e dopo lo spettacolo il libro si è arricchito ancora di nuove pagine. Insomma, Stefano è estremamente prolifico, ma al contempo è sempre “sul pezzo”, non si distrae mai.

Ma torniamo a Matteotti, al suo martirio e alle ragioni più vere e fonde che l’hanno determinato. Il fascismo naturalmente ha perseguitato tutti i suoi oppositori, non risparmiando politici e intellettuali di ogni area, di ogni compagine democratica. Ma a ben vedere, le figure a cui proprio non ha risparmiato nulla, infine togliendo loro la vita, non sono stati tanto i suoi oppositori più massimalisti, che certo hanno pagato un alto prezzo tra esili e carcerazioni, bensì chi con modalità radicalmente riformiste è stato capace di smascherare l’inganno politico del regime mussoliniano, sottraendo terreno alle declamazioni ideologiche a favore di concretissime indagini con tanto di riscontri fattuali, ma anche culturali, sulle malefatte “ordinarie” di una dittatura opprimente e sanguinaria. Matteotti in primis, ma poi anche Piero Gobetti, morto in esilio due anni dopo di lui a causa delle percosse subite dalle camicie nere. Il Matteotti riformista, si direbbe oggi socialdemocratico, faceva paura perché di massimalista non aveva proprio nulla ed era in grado di mettere a nudo con il lavoro serio, fattuale, lo scandalo della dittatura. E per questa sua moderazione radicale, l’ossimoro ci sta tutto, è stato ascoltato il giusto da pochi, seguito ancora meno. Non crede che anche oggi le voci più alte e libere siano quelle che non cercano il facile consenso seguendo facili sirene ideologiche e populiste anche a sinistra?

Sono assolutamente d’accordo. Devo dire la verità, prima di lavorare su questo testo e sullo spettacolo, di Matteotti conoscevo solo lo stretto necessario, quello che sapevano tutti quelli che non sanno, che non conoscono davvero a fondo la sua vicenda. Conoscevo la figura del martire, il vero avversario di Mussolini, che non pochi ritenevano però essere qualcuno che a prima vista sembrava non aver compreso appieno il problema, accomunandolo in questo alla gran parte della vecchia classe politica liberale. Al contrario, invece, Matteotti aveva davvero capito tutto proprio perché andava ben oltre il recinto di una mera, per quanto anche opportuna, opposizione massimalista al fascismo, massimalismo che di fatto, senza volerlo sia inteso, si rivelerà strumentalmente alleato della stretta autoritaria messa in atto da Mussolini. Il socialista riformista Matteotti era il vero pericolo per il duce, perché documenti alla mano dimostrava l’inganno e l’ignavia di questa nuova compagine politica violenta e liberticida. Di questa concreta disposizione allo studio, alla ricerca, alla denuncia fattuale del malgoverno ci sarebbe anche oggi bisogno come l’aria nell’attività politica, ragione per cui Matteotti è quanto mai una fonte di ispirazione presente per chiunque oggi intenda opporsi concretamente alle derive sovraniste. Sento nei politici e nella politica in generale un’approssimazione paurosa. Matteotti era uno che studiava: se non sapeva taceva, parlava quando era informato, e tutte le cose che ha detto, i suoi discorsi, erano vere dichiarazioni di guerra nei confronti del fascismo, ma basate sui fatti, sui numeri. Non è stato il suo ultimo discorso a far sì che fosse ucciso, perché la decisione era stata presa già da tempo. Anche se il testo che aveva preparato per il discorso che avrebbe dovuto tenere in quei giorni coincidenti con il suo sequestro era certo dirompente e il Duce ben lo sapeva. Si trattava dei fatti corruttivi relativi al cosiddetto scandalo Sinclair Oil, ossia delle tangenti che la compagnia petrolifera americana aveva versato nelle tasche di parlamentari del regime in cambio dell’ottenimento di concessioni petrolifere sul territorio italiano. Temi tra l’altro non certo a noi sconosciuti oggi… Quindi anche qui non “solo” un’opposizione etica, fondata sulla difesa delle fondamenta democratiche del Paese demolite dal regime, bensì una denuncia carte alla mano della corruzione sistemica di questo stesso regime. E questo sì che faceva paura ai vertici fascisti, perché si dimostrava che non solo non erano diversi e più vicini alle esigenze del popolo rispetto alla vecchia classe dirigente liberale così come amavano presentarsi, ma se possibile, nella loro rapace voracità, ancora più distanti dalle fatiche ordinarie dei cittadini.

Matteotti era preparato, aveva iniziato a formarsi politicamente già in giovanissima età, quando i suoi studi erano già orientati a scandagliare qualsiasi angolo dell’amministrazione della città e del Paese. Ci sono libri interi che parlano di quello che lui aveva capito e aveva scoperto. Avercene di persone così! Niente parole vuote o slogan, ma fatti concreti che portano alla luce il marcio e mostrano come davvero si possa cambiare la cultura politica, la visione amministrativa di un sistema complesso come è quello di una città, di una regione, ancor più di uno stato. Da questo punto di vista leggere i suoi testi rappresenta una sorpresa continua. Ora sto leggendo, come prima dicevo, le lettere, dalle quali emerge un afflato umano, un’attenzione, un amore per la famiglia, per sua moglie e per la sua gente, ma più estesamente una comprensione universale dell’essere umano davvero straordinaria. Sembra che sul fronte politico, ma non solo, non siamo più abituati a una sensibilità come quella che possedeva Matteotti. Non era religioso, era ateo e difendeva questa sua scelta, ma da quanto posso capire leggendolo e studiandolo era veramente una persona dotata di una carità meravigliosa verso gli esseri umani.

Perché il teatro sembra garantire più libertà della carta stampata?

Secondo me il teatro garantisce più libertà perché coinvolge il pubblico anche a livello emozionale, rendendo la comprensione ancora più profonda. Personalmente continuo a leggere i giornali, oltre ai libri ovviamente, e sinceramente non riesco a informarmi soltanto su internet o con altri mezzi, perché per me la parola scritta vale di più. Sono una lettrice onnivora e curiosa, ma è certamente vero che il teatro, come il cinema del resto, ha una dimensione ‘tattile’ capace di far arrivare al pubblico certe sensazioni in maniera più diretta e immediata. Il teatro si costruisce su due piani: quello del palcoscenico e quello del pubblico; se manca uno di questi due elementi il teatro semplicemente non esiste. Continuo ad andare a teatro il più possibile, appena posso, perché mi appassiona e mi diverte; mi piace proprio fisicamente viverlo anche solo da spettatrice e se qualcosa talvolta non mi convince, trovo sempre un motivo per amare il lavoro che è stato svolto. Attori, registi, tecnici del suono e delle luci sono i miei compagni di strada. Per me il teatro è questa roba qui.

È la vita.