81. Venice Film Festival

80. Venice Film Festival

79. Venice Film Festival

The Biennale Arte Guide

Foreigners Everywhere

The Biennale Architecture Guide

The Laboratory of the Future

The Biennale Arte Guide

Il latte dei sogni

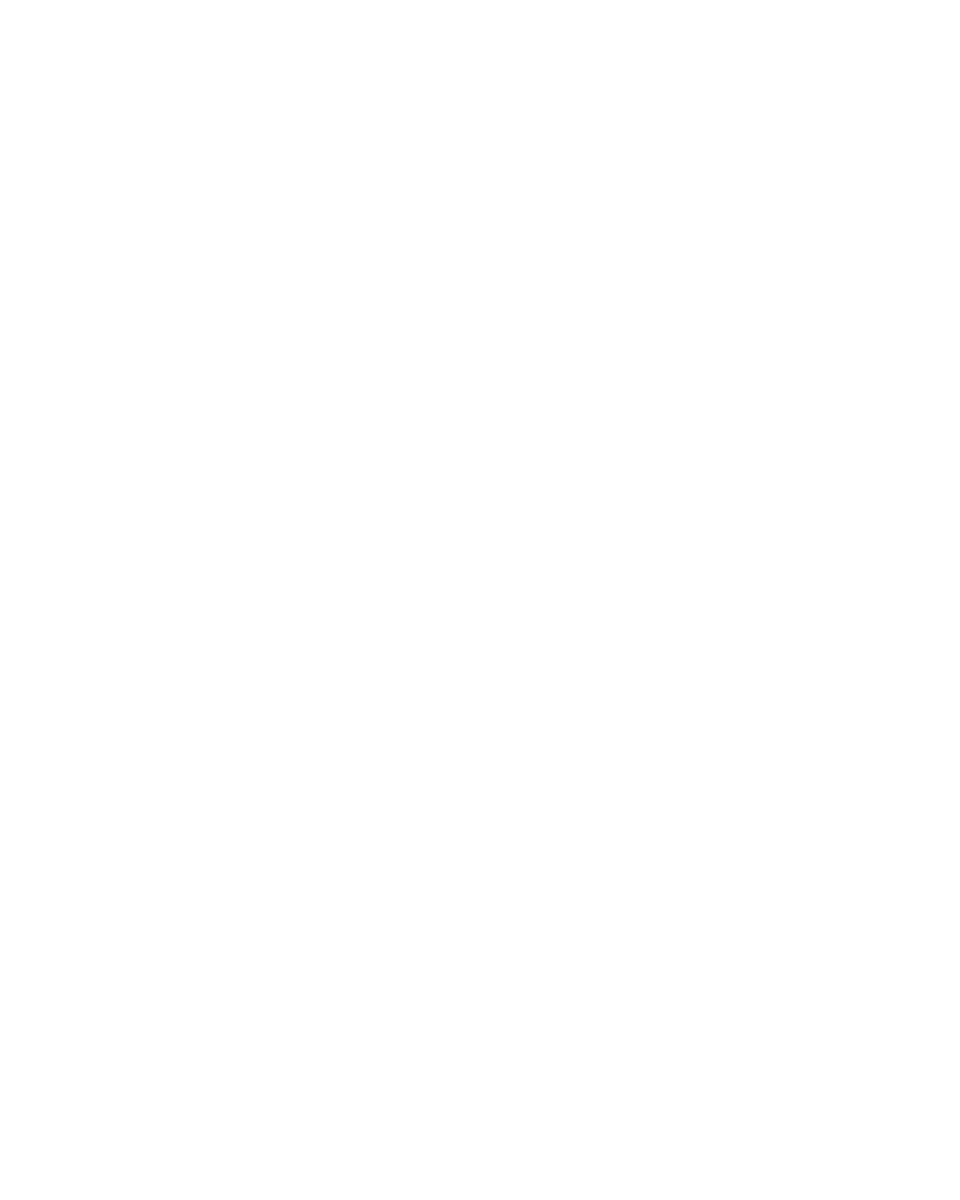

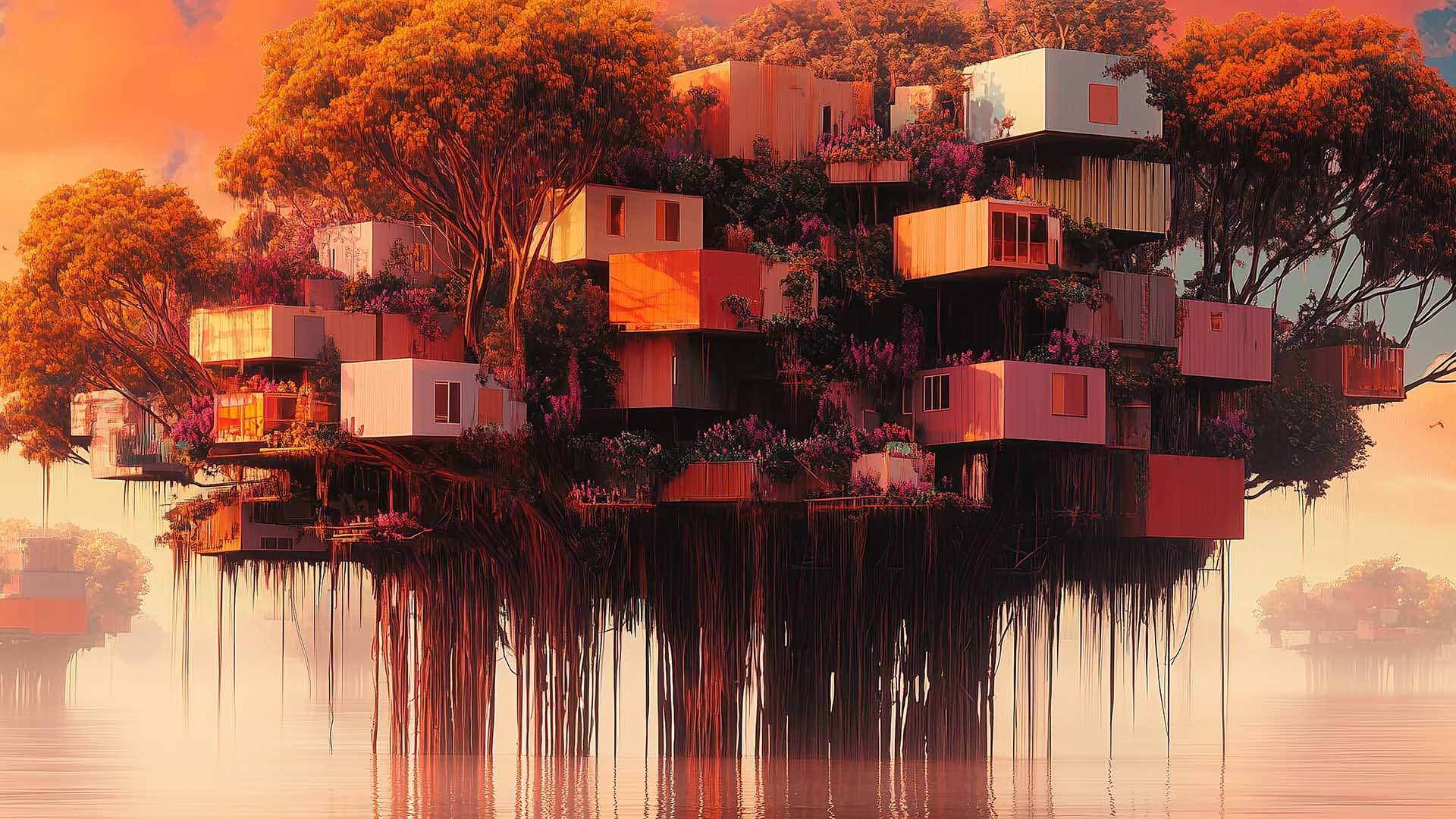

Fantascienza, architettura e attivismo si intrecciano in After the End, il nuovo progetto del regista e architetto speculativo che ci sfida a pensare il mondo dopo i combustibili fossili. Le bellissime immagini tratte dal suo progetto ci hanno anche ispirato nella scelta della copertina dell’ultimo numero di VeNews.

Liam Young è un architetto speculativo e regista australiano che opera al confine tra architettura, tecnologia e narrazione. Co-fondatore del think tank Tomorrow’s Thoughts Today e dello studio itinerante Unknown Fields, esplora il pensiero sul futuro attraverso paesaggi narrativi che trasformano le tecnologie emergenti in strumenti critici. Tra i suoi progetti più recenti: The Great Endeavor (2023), che immagina un’infrastruttura globale per la rimozione del carbonio, e Planet City (2020), visione di una metropoli iperdensa pensata per consentire la rigenerazione del Pianeta.

Gli architetti occupano una posizione unica tra cultura e tecnologia. Oggi siamo chiamati a sintetizzare questi due mondi e a immaginare le implicazioni culturali di tecnologie come l’intelligenza artificiale. E ci troviamo nella posizione giusta per farlo.

In che modo il progetto After the End si confronta con l’idea di Intelligens proposta da Carlo Ratti?

After the End riflette sulla fine dei combustibili fossili e sulla fase successiva della transizione energetica: cosa faremo con le gigantesche piattaforme petrolifere che cadono in rovina negli oceani, con gli impianti a gas in attesa di smantellamento, con i crateri lasciati nel terreno? Sono cicatrici? Memoriali di un’epoca che cercheremo di dimenticare? Oppure moniti su come abbiamo trattato il Pianeta? Dovrebbero essere preservati, ripensati, o semplicemente cancellati dal tempo e dalle generazioni future? Alla Biennale ci sarà molta attenzione attorno alle meraviglie e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Ma ciò che spesso manca è una riflessione sull’infrastruttura che la sostiene, sulla radicale trasformazione delle reti energetiche necessaria per alimentare l’IA, sulle risorse materiali richieste per costruirne la macchina. After the End parla proprio di questa nuova fase nell’uso dell’energia e delle risorse, e di come potremmo affrontare l’IA senza ripetere le logiche coloniali di sfruttamento del passato. In questa direzione spero che il progetto riesca a costruire un dialogo virtuoso con l’intrigante tema posto da Carlo Ratti per questa Biennale e che possa inserirsi nel più ampio discorso sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale.

La fantascienza è al cuore del suo lavoro, non tanto come strumento di evasione quanto come elemento critico per leggere il presente e immaginare alternative. In After the End come utilizza l’immaginario fantascientifico per interrogare il nostro rapporto con la tecnologia e l’ecologia?

La fantascienza è sempre stata uno strumento per immaginare come potrebbe configurarsi il nostro futuro e come potremmo relazionarci ad esso. Queste immagini – spesso liquidate come prodotti della cultura popolare – in realtà cristallizzano le speranze, le paure e lo stupore del tempo in cui vengono generate. Non sono previsioni, ma modi di osservare il presente che possono aiutarci a capire con sempre migliore consapevolezza cosa potremmo fare ora. Prendiamo 1984, ad esempio: il fatto che oggi viviamo in una realtà da “Grande Fratello” non dimostra che Orwell fosse una sorta di profeta accurato, ma piuttosto che forse non abbiamo prestato attenzione ai segnali del crescente autoritarismo che lui vedeva emergere in Europa nel 1948, mentre stava scrivendo il romanzo. Il vero valore della fantascienza, quindi, sta nell’aiutarci a capire chi siamo oggi e che forma potrebbero assumere i futuri che vorremmo abitare.

Il vero valore della fantascienza, quindi, sta nell’aiutarci a capire chi siamo oggi e che forma potrebbero assumere i futuri che vorremmo abitare.

Qualche decennio fa la sci-fi serviva soprattutto a immaginare le tecnologie meravigliose del domani: jetpack, auto volanti, cibo in pillole… Ora si tratta invece di immaginare gli effetti sul nostro vissuto delle tecnologie che sono già qui; è, questa, un’urgenza più forte che mai, perché siamo circondati da quelle che chiamo “tecnologie culturali”, ossia tecnologie che sono arrivate a noi più in fretta della nostra capacità di comprenderne il significato. Immaginare le implicazioni delle tecnologie emergenti è un atto profondamente architettonico. È urgente e necessario riflettere su come le nostre vite, le nostre città e i nostri spazi verranno trasformati da invenzioni – come l’intelligenza artificiale – che sono già con noi da almeno un decennio. After the End cerca di immaginare i futuri dell’IA, della tecnologia e dell’uso delle risorse, con la speranza di offrire una sorta di mappa che possa aiutarci a prendere decisioni più consapevoli nel presente. Il futuro davanti a noi è come un territorio sconosciuto e pieno di ombre. Ogni scenario del domani che raccontiamo è come un piccolo fascio di luce che illumina una sottile porzione di quel paesaggio. Più storie raccontiamo, più futuri immaginiamo, più porzioni di quel paesaggio si rivelano, più diventa facile capire quali sono i migliori passi che dovremo compiere.

A quale pubblico si rivolge con After the End? Prevalentemente ai professionisti del settore o a un pubblico più ampio?

Parte del mio allontanamento dalla pratica architettonica tradizionale è stata una diretta conseguenza del tentativo di trovare nuovi modi per raggiungere un pubblico più vasto. Piante, sezioni, diagrammi architettonici sono linguaggi molto codificati, che richiedono competenze specifiche per essere letti. La fiction, invece, è un linguaggio condiviso, straordinariamente accessibile. È nostra responsabilità trovare modalità per entrare in contatto con pubblici più ampi, al di fuori delle nostre camere d’eco architettoniche. Siamo molto bravi a parlare tra di noi, nelle aule buie delle conferenze, alle biennali e alle mostre, ma molto meno bravi a contenere la retorica e il gergo stretto della disciplina per connetterci davvero con le persone. E se in un momento di crisi così incombente non cerchiamo di rendere il nostro lavoro accessibile, allora che senso mai potrà avere quello che andiamo studiando e dicendo? Parlarci addosso in una logica meramente autoreferenziale equivale a nient’altro che a urlare nel vuoto. Mi sono trasferito dall’Europa a Los Angeles per essere nel “ventre della bestia”, per incorporare idee critiche sul futuro della città all’interno dei mezzi della cultura popolare. Volevo usare questi stessi mezzi come una sorta di cavallo di Troia, codificandoli con ideali architettonici. Ed è esattamente questo tipo di accessibilità che spero di restituire, di proporre alla Biennale quest’anno con il mio progetto.

Che tipo di esperienza vuole generare nello spettatore? È più un invito ad allargare la nostra capacità immaginativa o piuttosto un appello ad assumerci la responsabilità del futuro che stiamo costruendo?

Il cambiamento climatico non è più un problema tecnologico, ma un problema culturale e politico. Abbiamo già a disposizione gli strumenti necessari per andare oltre i combustibili fossili e ridurre drasticamente le emissioni di carbonio. Non è più quindi una crisi tecnologica, ma una crisi dell’immaginazione. Con After the End cerco di proporre una visione del futuro che sia al tempo stesso realistica, pragmatica e piena di speranza, che ci incoraggi a parlare attraverso una voce collettiva, sì da agire in maniera incisiva contro quei governi che ancora sostengono le lobby dei combustibili fossili, chiedendo in forme sempre più pressanti alle banche e alle aziende di disinvestire dalle infrastrutture che alimentano questi combustibili nocivi. Presentando questo progetto alla Biennale, il mio proposito è anche quello di contribuire a portare questo dibattito nel discorso pubblico mainstream.

Parlando della professione, Carlo Ratti propone un passaggio dall’architettura intesa come oggetto statico a un’architettura espressione di un processo più fluido e reattivo. Quali sono a suo avviso le modalità più incisive attraverso le quali questa disciplina deve affrontare le sfide urgenti del nostro tempo?

Gli architetti occupano una posizione unica tra cultura e tecnologia. Oggi siamo chiamati a sintetizzare questi due mondi e a immaginare le implicazioni culturali di tecnologie come, per l’appunto, l’intelligenza artificiale. E ci troviamo nella posizione giusta per farlo. Mi interessa indagare l’identità multidisciplinare dell’architetto: l’architetto che diventa regista, narratore, game designer, politico, urbanista, curatore, scrittore, intellettuale, tecnologo… Ciò che un tempo veniva considerato un ‘campo espanso’ è ora pienamente al centro della professione. Spero, insomma, che il futuro dell’architettura sappia abbracciare l’intero spettro delle possibilità che abbiamo a disposizione in questo momento di crisi.