81. Venice Film Festival

80. Venice Film Festival

79. Venice Film Festival

The Biennale Arte Guide

Foreigners Everywhere

The Biennale Architecture Guide

The Laboratory of the Future

The Biennale Arte Guide

Il latte dei sogni

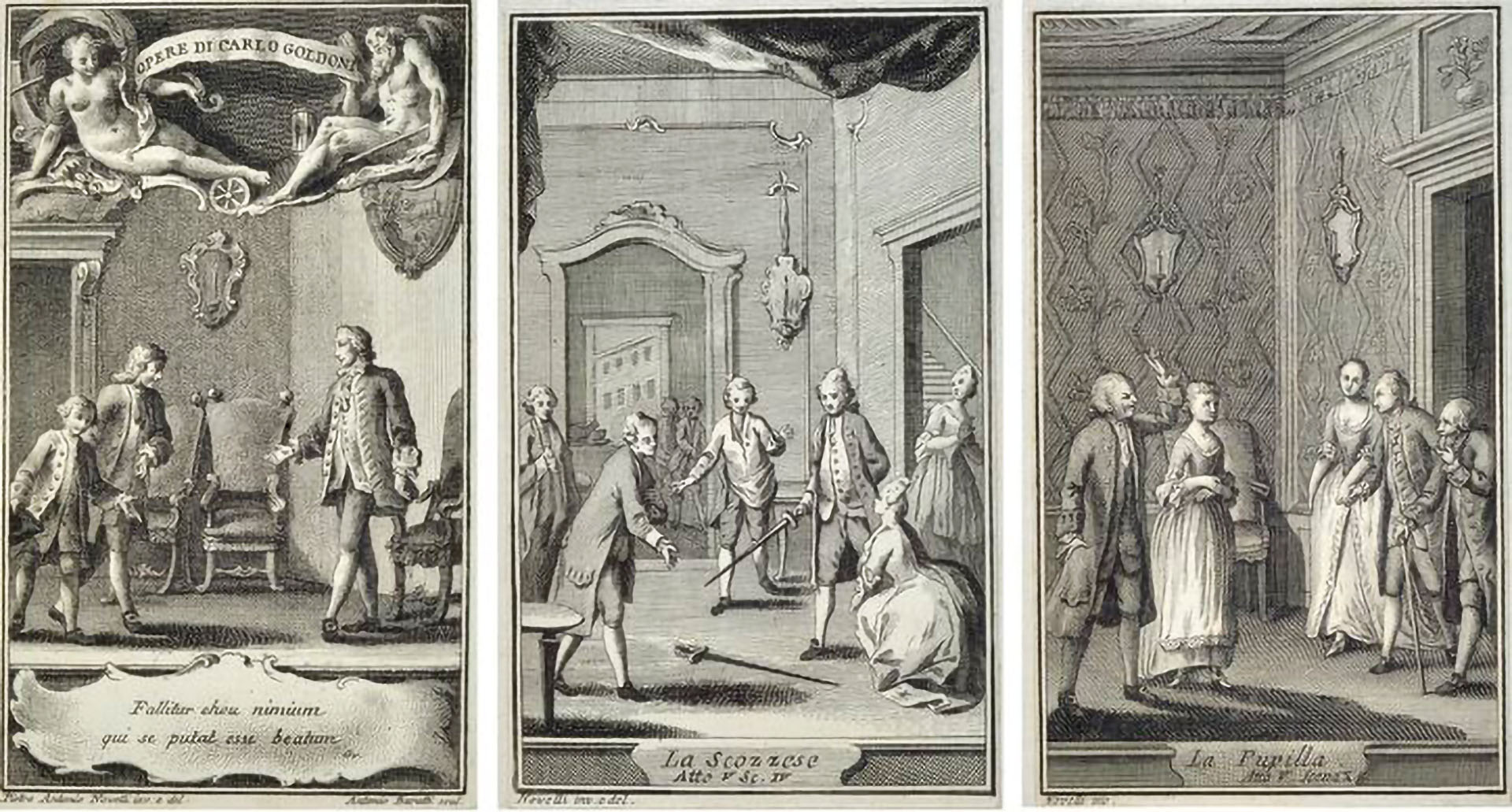

Giacomo Casanova e Carlo Goldoni, due personalità apparentemente agli antipodi. Eppure entrambi hanno scritto le loro memorie in francese, sono morti in povertà lontano dalla patria e aderirono alla Massoneria… Appassionato di storia con particolare attenzione al Settecento, Antonio Fabris ci porta indietro nel tempo di tre secoli, in Rio Marin 803, in quella che fu la sede della Loggia Massonica di Venezia.

Casanova è noto come testimone di un’idea della Massoneria, il cui vero segreto coincide col non averne nessuno…

Tra le numerose personalità che hanno caratterizzato la vita del ‘700 veneziano spiccano due personaggi apparentemente agli antipodi: Giacomo Casanova, uomo dalle mille attività e dai mille interessi, ma noto soprattutto per la sua fama di libertino, e Carlo Goldoni, riformatore del teatro e legato fino alla morte alla moglie Maria Nicoletta Connio. Eppure entrambi aderirono alla Massoneria, hanno scritto le loro memorie in francese e sono morti lontano dalla patria e in povertà. Mentre per Casanova, sicuramente un conservatore che riteneva necessaria l’ignoranza del popolo per favorire la pace generale della nazione, l’adesione alla Libera Muratoria fu soprattutto un mezzo per facilitare utili appoggi nei circoli dell’alta società e accreditarsi per alcune pratiche magiche ed esoteriche, per Goldoni fu invece l’addentrarsi in quel clima di rinnovamento che la morale borghese andava elaborando. L’asserzione di Ridolfo ne La bottega del caffè – «[…] per essere uomo dabbene non basta non rubare, bisogna anche fare del bene» – rappresenta la rettitudine e il buon senso che deve caratterizzare l’uomo nuovo, in contrapposizione alla decadente e corrotta nobiltà, come ne Le nozze di Figaro di Mozart, non a caso anche lui fratello massone. Mentre sappiamo che Casanova fu iniziato nel 1750 a Lione nella loggia Amitié amis choisis, di Goldoni non abbiamo notizie certe, anche se sappiamo ebbe stretta relazione con Alvise Pisani, noto massone e già ambasciatore in Spagna, mentre Carlo Francovich, il grande storico della Massoneria, afferma che fu iniziato al massimo grado. È comunque proprio sul tema dell’amicizia, che presuppone un’idea di parità ed eguaglianza al di là del ceto sociale di appartenenza, che possiamo trovare nelle sue commedie le migliori indicazioni sul suo pensiero.

Già in Il servitore di due padroni (1745):

BEATRICE (travestita da uomo, che ha invitato Pantalone a desinare alla locanda di Brighella dove alloggia): Non vi è maggior piacere al mondo oltre quello di essere in buona compagnia.

PANTALONE: Oh se la savesse che compagnia che xe quella! Se la savesse che cuori tanto fatti! Che sincerità! Che schiettezza! Che belle conversazion che s’ha fatto anca alla Zuecca! Siei benedetti. Sette o otto galantomeni, che no ghe xe i so compagni a sto mondo.

[Il servitore di due padroni, II, 14]

E sette devono infatti essere i maestri per far funzionare una loggia, mentre, poco prima nella stessa opera, viene sminuito il pericolo del segreto massonico:

SILVIO: Sento che vi ha impegnato con un giuramento.

CLARICE: Il giuramento non mi obbliga a risposarlo.

SILVIO: Che cosa dunque giuraste?

CLARICE: Caro Silvio, compatitemi, non posso dirlo.

SILVIO: Per quale ragione?

CLARICE: Perché giurai di tacere.

SILVIO: Segno dunque che siete colpevole.

CLARICE: No, sono innocente.

SILVIO: Gl’innocenti non tacciono.

CLARICE: Eppure questa volta rea mi farei parlando.

[Il servitore di due padroni, II, 6]

È comunque ne Le donne curiose (1753) che viene chiaramente messa in scena, seppur camuffata, una loggia massonica, come lo stesso Goldoni scrisse nelle memorie. Certo, la sala non ha le caratteristiche tipiche, ma la presenza nella prima scena di una scacchiera rinvia al pavimento e, del resto, al di là dei rigorosi e difficili simbolismi, poteva bastare poco per essere massoni nel Settecento. Ma cosa fanno veramente gli uomini nel ridotto? Le diverse deduzioni delle mogli sono un panorama delle diverse interpretazioni che sono state date al cosiddetto “segreto massonico”, ovvero a quello che i massoni fanno o discutono. La segretezza si sa, nelle grandi come nelle piccole cose, desta sempre curiosità e quando non si conosce e si vuol sapere, spesso si suppongono le cose peggiori. Le nostre curiose sventagliano le loro supposizioni: si gioca d’azzardo, si divertono con altre donne, si fanno esperienze alchimistiche oppure si scava un tesoro. Ma a questa insana curiosità non si vi è soluzione e una risposta vale l’altra, perché tutte comunque sbagliate; così Arlecchino, che nella scena funge da confidente, le accontenta tutte dicendo ad ognuna che ha ragione perché «A dir sempre de sì, se dà gusto a tutti». Tanto non cambierebbe nulla: il segreto, come ha scritto Casanova, esisterà sempre e comunque. Solo alla fine Pantalone espone a Flaminio Malduri (F.M.: Franco Muratore?), il nuovo adepto, le regole auree della confraternita

1. «Che non si riceva in compagnia persona che non sia onesta, civile e di buoni costumi».

2. «Che ciascheduno possa divertirsi a suo piacere in cose lecite e oneste, virtuose e di buon esempio».

3. «Che si facciano pranzi e cene in compagnia, però con sobrietà e moderatezza; e quello che eccedesse nel bere, e si ubriacasse, per la prima volta sia condannato a pagar il pranzo o la cena che si sarà fatta, e la seconda volta sia cacciato dalla compagnia».

4. «Che ognuno debba pagare uno scudo per il mantenimento delle cose necessarie, cioè mobili, lumi, servitù, libri e carta ecc.».

5. «Che sia proibita per sempre la introduzion delle donne, acciò non nascan scandali, dissensioni, gelosie e cose simili».

6. «Che l’avanzo del denaro che non si spendesse vada in una cassa di deposito, per soccorrere qualche povero vergognoso».

7. «Che se qualcheduno della compagnia caderà in qualche disgrazia, senza intacco della sua riputazione, sia assistito dagli altri, e difeso con amore fraterno».

8. «Chi commetterà qualche delitto o qualche azione indegna, sarà cacciato dalla compagnia».

9. (E questo el xe el più grazioso, el più comodo de tutti) «Che sieno bandite le cerimonie, i complimenti, le affettazioni: chi vuol andar, vada, chi vuol restar, resti; e non vi sia altro saluto, altro complimento di questo: amicizia, amicizia».

[Le donne curiose, III, 4]

E le donne curiose, entrate finalmente con uno stratagemma nei locali e dopo aver origliato l’agape, si convincono della rettitudine dei mariti e una tantum è concesso di desinare alla voce «amicizia, amicizia!». Come si può ben capire sono princìpi semplici, non diversi nello spirito da quello che ancor oggi anima tutte le società benefiche veneziane, tutte laiche come le antiche scuole veneziane di devozione; società come la Lunatica Benefica o quella dei Duri i banchi. Sia ben chiaro, queste società non hanno assolutamente nulla a che fare con la M. ma, al pari di questa e del Club dell’Amicizia narrato da Goldoni, l’onestà e la beneficenza stanno alla base di associazioni che appaiono per molti aspetti estremamente vicine.

Antonio Fabris ha dedicato molti studi alla civiltà e alla cultura di Venezia e ai suoi rapporti con l’Oriente. Appassionato di storia con particolare attenzione al Settecento, sono sue alcune indagini puntuali sui celebri protagonisti del XVIII secolo, tra i quali Carlo Goldoni, Giacomo Casanova e la loro relazione con la Massoneria. La sua ricerca è pura passione, la sua curiosità è sincera e lo spinge a far luce sul passato per comprendere meglio il presente. È autore di saggi-racconti.